1.快速崛起

中國電商在東南亞市場打下的半壁江山,是出海多年積淀的必然結果。

日前,貝恩咨詢公司(Bain and Company)發布了一份報告,報告指出,盡管目前國際貿易形勢緊張,但中國零售業不僅沒有被關稅扼殺,反而國際化進入了新階段,在印尼、泰國和菲律賓等國,中國平臺已占據當地電商約50%市場份額。

中國電商主導東南亞?圖源:CNBC

詳細來看,阿里巴巴、字節跳動旗下的TikTok Shop、Shein及拼多多旗下的Temu成為這一趨勢的主要推動力量。

先說TikTok Shop,在東南亞電商市場,TikTok Shop正在重塑消費邏輯,跳出傳統電商“人找貨”的搜索邏輯,核心是“發現電商”,通過沉浸式的內容電商體驗,讓購物成為探索之旅。

而這恰好與東南亞年輕消費者的購物邏輯十分相配,他們在瀏覽內容的過程中隨時可以發現好物并完成購買,極大簡化了這個鏈接,并且整個流暢十分自然愉悅。

而Temu在東南亞的表現也同樣亮眼,早在今年年中,Temu在東南亞區域的月活躍用戶(MAU)數量就已經攀升至2200萬人,年增幅達到86%。其中,菲律賓站、泰國站貢獻最大,這兩大市場的月活用戶數量年增超過一倍,占據Temu東南亞總流量的86%。

Temu東南亞月活用戶數量大漲 圖源:聯合早報

實際上若是將眼光放寬來看,不止是東南亞,中國電商平臺正在海外更多地區不斷拓展。

例如去年在馬來西亞,淘寶就首次以中英文雙語形式推廣“雙11”活動,今年淘寶繼續發力,首次同步在全球20個國家和地區啟動,并以五種不同的語言版本,面向全球的消費者,讓過去只有國人參與的節日變成全球購物盛事,與亞馬遜的“黑色星期五”展開直接競爭。

淘寶助商家出海?圖源:淘寶

與此同時,淘寶還表示今年雙11將在海外市場投入10億元的營銷補貼,幫助10萬商家實現雙11海外成交翻倍的目標,力度之大足以看出其對海外市場的重視程度。

貝恩總結稱,中國電商的國際化正在加速,通過價格優勢、技術創新與運營效率,推動全球電商格局進入新的競爭階段。

2.東南亞電商市場

中國電商力量的快速崛起,離不開東南亞市場本身的巨大潛力與發展機遇:龐大的人口基數、快速增長的互聯網普及率、不斷提升的消費能力,對電商行業的發展來說都是十分有利的。

如今除了中國電商平臺,中國品牌賣家在海外擴張的速度也在加快,越來越多賣家開始涌入該市場——金融科技公司FundPark在一年多時間內,為中國中小電商企業促成了30億美元的跨境電商貸款這是過去6年才能達到的規模。

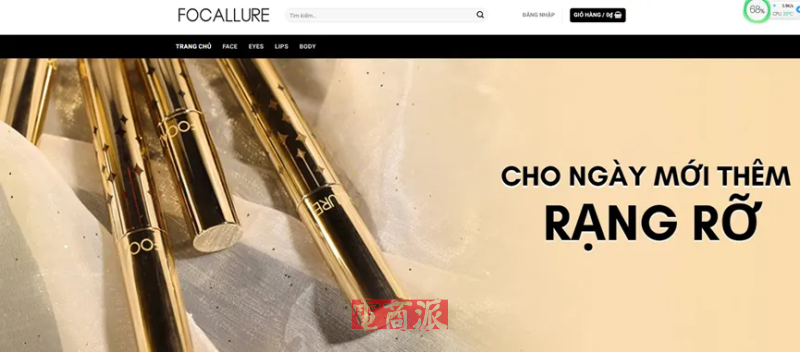

并且在這個過程中,一些品牌賣家已在東南亞市場取得初步的成功,成為行業發展的重要力量,美妝品牌Focallure菲鹿兒的成長路徑就極具代表性。

Focallure菲鹿兒官網 圖源:Focallure

菲鹿兒前身是一家外貿工廠,早在2013年就開啟了出海征程,2016年正式開始打造品牌,走差異化競爭路線。進入東南亞市場初期,菲鹿兒就通過市場調研了解當地消費者購物喜好,并且針對他們更看重性價比的特點,推出單價10-30美元的高性價比口紅、眼影等產品,價格僅為國際品牌的一半甚至三分之一。

在營銷上也在深度本地化運營,例如在印尼、泰國設立本地團隊,簽約本土美妝博主進行內容創作,進入一些電商平臺進行直播帶貨。目前在YouTube、Instagram等社媒平臺上搜索Focallure,可以看到大量海外消費者的測評和種草視頻,產品推廣做得十分成功。

博主測評Focallure菲鹿兒唇膏 圖源:YouTube

當前東南亞電商市場最鮮明的趨勢之一,就是內容驅動的消費變革,直播與視頻電商正重塑用戶的購物路徑,而中國玩家在這一趨勢中占據天然優勢。

在這一方面,貝恩咨詢公司也直接指出,中國電商平臺在全球成功的關鍵在于其在本土市場積累的經驗,包括直播銷售、產品快速迭代和高效物流體系。

本土經驗積累的重要性?圖源:CNBC

值得注意的是,報告還稱中國賣家在“線上購買力較低的市場”表現尤為突出。這同樣不難理解,東南亞消費者價格敏感度高于其他市場,而中國賣家依托珠三角、長三角的產業集群,完全能夠實現以更低的成本制造出商品,并且能將從生產到上架的周期進一步壓縮,更快響應市場變化,在價格競爭中保持主動。

可以發現,東南亞市場的實踐證明,中國電商的成功經驗并非簡單復制,而是基于本地化的創新與適配,這種能力的持續進化,將支撐中國跨境電商在更廣闊的全球市場中實現長久發展。